云南茶韵:穿越千年的网络传承之旅

景洪-勐海-高山茶园-历史上云南的茶叶贸易网络-21世纪的茶叶贸易-普洱茶的经济周期

云南进入了雨季,景洪街头下着热气蒸腾的太阳雨,大巴车先是越过一大片不算险峻的山岭,送我们到海拔1300米左右的勐海县城。以我在长三角地区养成的体感经验,也就是从仲夏来到了初秋。第二天,大巴继续向上爬升500米,渐渐深入县城正南方的群山之巅。车窗外的雨水不再骤起骤息,而是绵绵不断、悄无声息地落入深谷,落在爬满藤蔓和松萝的壳斗科大树上。带路的大众旅行车堵在一辆混凝土搅拌车后,司机很不耐烦,几次试图超车,但两车道的山路不停转弯,每一转弯,对面车道不是出乎意料地涌出几辆骑摩托车,就是开来一辆喧闹的改装拖拉机,将大众旅行车逼回搅拌车后。从大巴上看这场超车戏里有限的人性,远不及看山谷对面峰顶在云雾后若隐若现来得有趣。

下车,冷风吹过,需加一件薄外套。山上古树连绵不断,间以茶园。说是园,并没有边界,只有本村人知道哪棵树属于哪一家。小村现今居民134户,全村人口600多人,大多是哈尼族。但历史上这里是布朗族故地。布朗族人不但留下了种茶和制茶技术,也留下了古茶树,最老的茶树树龄据说有800年——不会真的有人去考核这个数字。无论如何,这里可能是中国最种植和制作茶叶的地方之一,到清早期已经是东南亚茶叶贸易的中心。

云南茶叶主要销往西藏。这段历史的源流,就像从东南亚去往青藏高原沿途崇山间大小道路构成的网络,时隐时现,实在不是三言两语能说清楚,但转折点在顺治十八年(1661)当无疑问。清政府当年应达赖喇嘛之请,在丽江北胜州设茶马市,滇茶入藏的大门正式打开。

被称作普洱茶的紧茶、圆茶、方茶和散茶(以它们形状命名),先是通过马帮沿澜沧江向北,经大理,过丽江,或从德钦入藏,先后抵达昌都和拉萨,或经永宁和木里至康定,再转运拉萨。200年后(1880年代)又开辟经海路入藏路线。茶叶从勐海南下缅甸,仰光装船后西进印度洋,在加尔各答卸船,转乘火车至大吉岭或葛伦堡,再通过马帮翻越喜马拉雅山进藏。清末尤其辛亥革命后,西南形势混乱,滇藏之间的陆路受阻,海上的茶路转而兴盛。

人类学家描述清代和民国时期茶马古道的运输路线时说:

每年春秋两季,到思茅、勐海的藏族马帮络绎不绝,有时多达四五千匹,他们卖掉一部分马匹,然后买茶驮运而归。滇西几个著名的大集市如大理三月街、丽江骡马会等,也是西藏马帮定期必来进行物资交流、购买茶叶的好机会。届时,规模宏大的西藏马帮驮来皮毛、麝香、鹿茸、贝母、虫草等藏区特产,返回时主要是购买茶叶运回。(刘志扬:《滇茶销藏陆海道的兴起及其背景》,《中山大学学报》,2017年第5期)

云南地形呈台阶状,海拔自北向南逐级降低,滇西北横断山脉位于青藏高原南部边缘,平均海拔3000-4000米,哀牢山和无量山以北滇中地区属云贵高原,海拔降至2500米上下,到了滇南,地貌以千米以下低山丘陵地貌为主。巨大的地形落差往往成为文明交流的阻碍,但整个云南被亚洲最大的几条南北向河流纵贯深深切割。虽然金沙江、怒江和澜沧江都是两岸壁立的高山峡谷,但还是穿透了不同地理单元之间的隔阂。操藏缅语和侗泰语的人群得以沿河北上或南下,将云南变成族群、语言和文化的熔炉。

尽管多元与认同有语义矛盾,但在云南,二者相互渗透的历史使文化多样性成为云南区别于其他省份的主要特征——应该将这种特征视作结构性事实,而不是主观认同。云南人的认同实际上要微妙得多。到西双版纳的第一天,就有两位汉族公务员对我说:在这里,汉族才是少数民族。随后几天,我见到许多自称傣族、基诺族、拉祜族、哈尼族的当地人和外地人。没人要求他们自报家门。说出自己的民族成分,是他们与外来者交流的一种模式,就像和英国人谈论天气,或问汉族人你吃了没有,很难说清这个话题是拒绝还是邀请。当然,他们都自认为是云南人。

从事茶叶贸易的马帮,走的显然是从南海穿越云南进入青藏高原的古老通道。这些通道要比茶叶和茶叶贸易的历史要久远得多,或可追溯到现代智人走出非洲后散布至亚洲大陆时走过的那些道路。它们主要属于地质时间而不是历史时间,因此吸引了人类学家的注意力。现代人类学的四个主要分支——体质/分子人类学、考古、语言和文化人类学,在这个人类迁徙的走廊上都各有收获。

现在进入勐海茶叶产区的交通方式主要是飞机和公路。2019年,公路末梢已经延伸至县境内海拔最高的一些小村。有了空中航路和互联网,新的茶叶贸易网络已经无法用双脚踏勘,只能凭大脑想象。尽管开丰田普拉多或其他进口越野车的山民中,仍然有人不能熟练使用汉语交流,但大多数人都竭力想在这个新兴的茶叶贸易网络中找到自己的位置。

15年前,产自这里高山古树的茶叶价格从每公斤不到百元一路上涨,涨幅将近100倍。村里人均拥有1.8亩山地,茶树分三等,平分到户——当然,分地、分茶树已是很多年前的事情了。山林和耕地一样,产权属于村集体,1981年经营权承包到户,根据村内人口变化不断调整,生加死减。如果人口持续增加,人均分得的土地和山林自然要减少,但每个人拥有的土地和山林数量大致相等。2001年第一期承包合同到期后,新政策主张土地承包到户后“三十年不变”——俗称“生不加死不减”。政策实施20多年后,村内土地分配日益失衡。新政策不但锁定了未来30年人口与土地的关系,也锁死了土地产出的分配格局。就我所见的这个小村而言,也就是将近100倍的茶叶升值利益的分配。茶树种植数年后便可以采摘,百年古树每年尚可产出13-15公斤茶叶,平时几乎不需要田间管理。这笔利益着实不小。

20年前,茶叶只是本地种植主粮作物(玉米和土豆)之外的副业。因为不通公路,山民将杀青炒制后的干毛茶背到坝子上,售出后再买进粮食。云南南部坝子盛产水稻,一年四作。山民以茶叶(还有木材和其他产出)换稻米,是东南亚山地经济的常态。现今当地茶叶种植和制作高度商品化,销售环节局部已金融化,茶叶价格和水稻价格相差极远。即便2024年春茶价格有所回调,每公斤干毛茶要价将近7000元,是一公斤稻米价格的1000倍左右。

如此陡峭的价格曲线在小村里造成的财富效应直观可见。去村子之前,一位同行提醒我,这个村子近几年一直是个工地。事实正是如此。村干部说,村里常年有200名外来建筑工人在此施工,所有建筑材料需从县城转运——这就是我们来时路上不得不紧跟在一辆水泥车后的原因所在。三至五层不等的钢筋混凝土楼房,一栋紧挨着一栋,密布在山坡上,建筑之间的道路蜿蜒错乱,形似迷宫。新制定的村规民约设置了建筑面积和高度限制,宅基地面积超出每户300平方米标准需要缴纳罚款。这些滞后于形势的干预措施,见证了一个财富快速扩张的时期。

这个时期里,西双版纳种茶、制茶和销售茶叶的历史被纳入新叙事,再通过中心城市的金融和信息网络,扩散到21世纪前20年中国财富增长最强劲的若干末梢中。终端消费者从云南茶叶贸易的南北两端——青藏高原和东南亚,转移到大城市。从商品包装到饮茶仪式,这些新增消费者带来了茶叶消费的新风尚,以及微妙的口味区分——显然,这里是在法国社会学家布迪厄的概念上使用“区分”一词。这个词基本上等于品味,其核心是在商品消费过程中,掌握话语权力的消费者利用描述性语言建立起来的关于“鉴别和欣赏”的等级制。某些茶叶产地、制作工艺和经验、保存和运输条件,以及饮茶方式,被认定为“更有品味”。这种带有神秘色彩的叙事,保证某些消费者从其他茶叶消费者中脱颖而出,而不仅是依赖价格的区分度。在对普洱茶进行区分时,显然大量借鉴了葡萄酒的区分话语。产地(原产地、核心产区、片区、山头)、原料(古树、大树、小树)、年份、采摘(一叶、两叶或三叶)、制作工艺、储存方式和消费场景,这些葡萄酒业中耳熟能详的概念,几乎原封不动用在了普洱茶的区分过程中。品味的等级制强化了这个新出现的普洱茶市场的价格体系。财富开始从消费端向销售端、制造端和原料端流动,后两者基本被茶农占据,尽管由于销售端的资本介入和金融化,茶农根本无力控制普洱茶市场的规模和涨落——他们当然尝试过,并一直在学习维系这个市场的价值体系,尤其是处在价格链条顶端的所谓核心产区古树茶的收购和零售价格,但随着镀金时代褪色,他们将不得不学习如何面对衰退。衰退的规模和速度也许只有增长的规模和速度可以相比。

即使不是运动型豪车的爱好者,也仍然可从小山村的建筑格局和装修风格里窥见过去15年中流入此地的现金流规模。当我们穿过西双版纳那些种植热带水果和蔬菜的深绿色坝子,当车子沿两排笔直的行道树驶过一个接一个金色屋顶的村庙,保留大量干阑式建筑的村庄随处可见,我们曾感叹,这里可能是地球上最适合农业种植的地方,而在凉雨霏霏的高海拔茶园外围,几乎没有稻作农业和庭院经济的影子,电信公司的大型机械占据了进村的道路,一队工人正在拆除道路两侧的电线杆。把小村与外部世界联系起来的电力和通信设施,将通过新铺设的地下管道覆盖到全村每个角落。令我略感魔幻的是,3000公里外的上海这些年也在实施同样的管线入地工程,连施工理由也和小村一样:改善景观风貌。

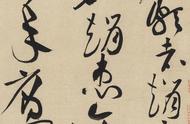

无论大都市,还是小村庄,景观风貌都应该是复数,但眼前什么都是新的。村干部全部出生于1980年代。他们亲身经历了小村借助茶叶这个媒介最终将现代性内化的全过程。1985年出生的副村长和1987年出生的会计,介绍了他们居住过的建筑样式:从传统傣族风格的吊脚楼到平房和楼房。村里第一栋砖建平房出现在2007年,迭代进程随后就像按下快进键。目前村里大兴土木建造的钢筋混凝土多层楼房,已经属于第四代建筑。一栋典型的新建筑内部空间格局类似:一楼是制茶场所和春季外来采茶工人的住所(采茶季节平均每户村民雇佣20名外地工人),二楼留出接待外来客商的空间(一间悬挂书法作品的茶室,可以眺望茶园的阳台),三楼及以上自住,屋顶装有大面积玻璃顶棚。粗大的烟囱从一楼制茶场所沿建筑外立面指向天空。有些建筑内部安装了电梯,建筑外墙则以饰以深灰色大理石贴面。路过一户人家,刚办过乔迁仪式,安装大理石台面和新式抽油烟机的厨房里,还堆放着高脚竹匾和其他传统竹木用具,都带着年久月深的使用痕迹。这些已经失去实用价值的器物见证了人们情感而非村庄风貌的复杂性。

在这个小村里,改变的当然不只是风貌。那些作为现代景观出现的供电和通讯线路从无到有,又从有到无,也是现代生活从外在到内在化的过程。即使普洱茶的价格曲线已经越过不可复制的高点,这些建筑将继续矗立在布朗山上,为连接东南亚和青藏高原的茶叶贸易中心的历史叙事留下一个注脚。

【上海大学新闻传播学院非虚构实验室(NFLab)出品。采访拍摄:康一粟、穆丽德尔·扎肯、徐言、冯怡菲。剪辑:康一粟、穆丽德尔·扎肯。策划:汪伟、周叶飞、汪洋】

鲁公网安备37020202370212号

鲁公网安备37020202370212号